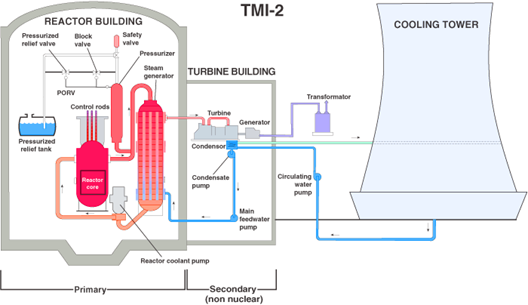

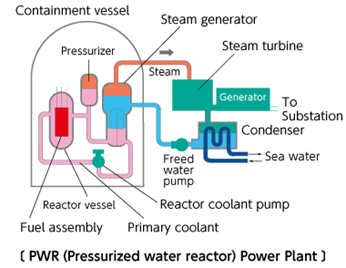

앞서 포스팅한 내용에서 우리나라가 주로 사용하는 가압 경수로인 PWR의 경우는 원자로가 포함된 1차계통과 발전을 하는 2차계통으로 분리되어 운영이 된다고 소개를 했었습니다.

오늘부터 여기서 1차계통에 해당하는 원자로냉각재계통과 관련되는 설비 및 주요 기능들을 소개하고자 합니다.

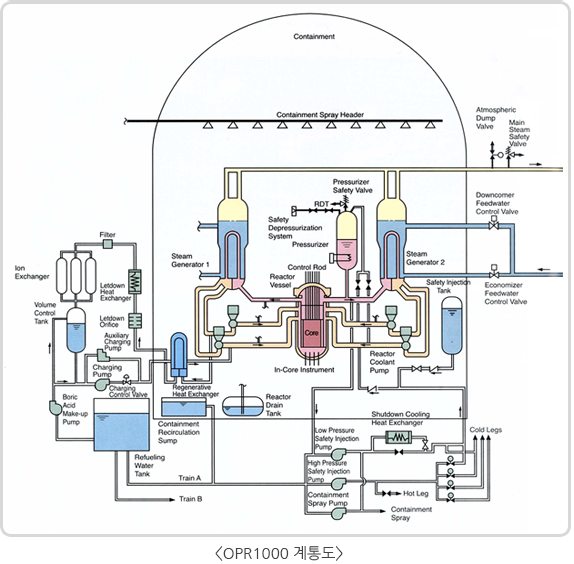

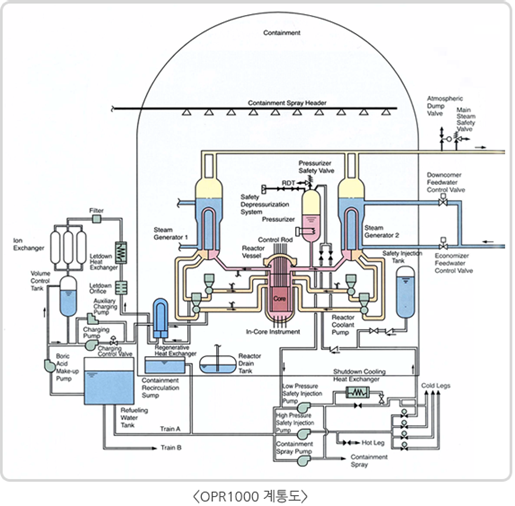

설명에 앞서 제가 소개하는 원자로는 한국형 표준원전인 OPR-1000을 기준으로 소개하며 참고서적은 (“원자력 발전소 계통”-김재근 저)입니다.

여기서 소개하는 OPR-1000이 최초의 한국형 원자로이며 미국 TMI사고의 후속 조치요건을 모두 반영한 모델입니다.

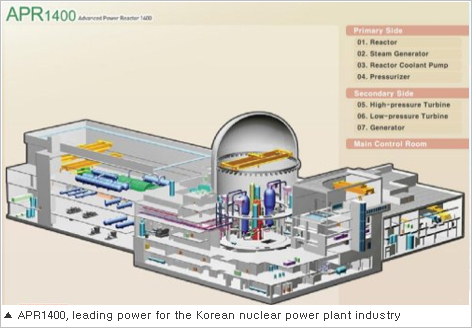

그리고 OPR-1000보다 뒤에 나온 APR-1400이나 APR+도 전체적인 방식들은 유사하고 스펙이 조금씩 차이가 있습니다. 뒤에 나온 원자로는 더 차세대 개량형이며 제가 소개하는 원자로보다 더 높은 잣대를 적용한 설계를 한다고 생각하시면 되겠습니다.

하지만 한국에서 운전중인 원전중에 10기 정도는 이 OPR-1000으로 운전이 되고 있는 만큼 OPR-1000의 설계기준으로 설명한다고 해도 기준으로 잡을 수 있다고 생각합니다.

원자로냉각재계통

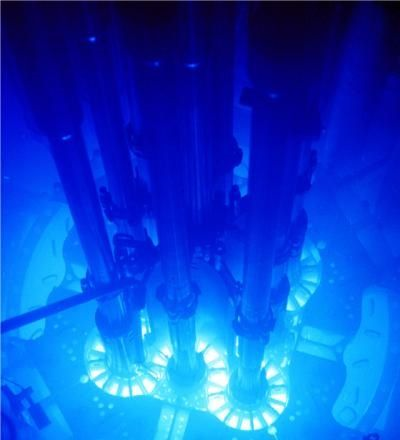

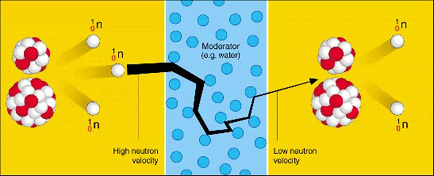

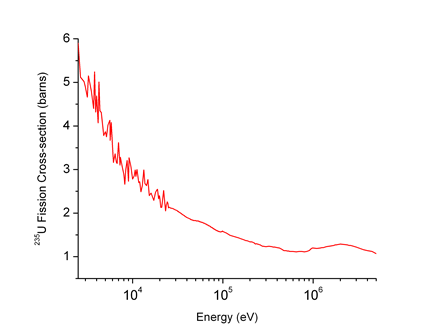

앞서 소개한 원자력 발전소에는 물이 왜 필요할까? 에서 소개하였듯이 원자로 냉각 및 감속을 위해 필수적으로 존재해야 하는 계통입니다.

다시 한번 주요기능에 관해서 이야기하자면

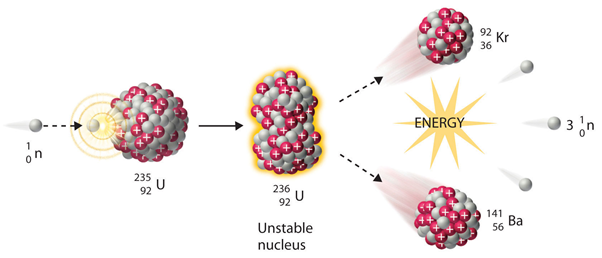

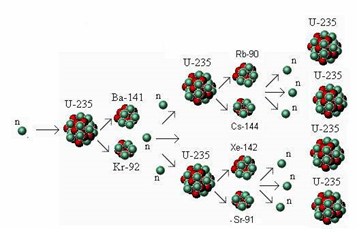

1)원자로의 열을 제거하고 2차측에 증기를 발생시킵니다.

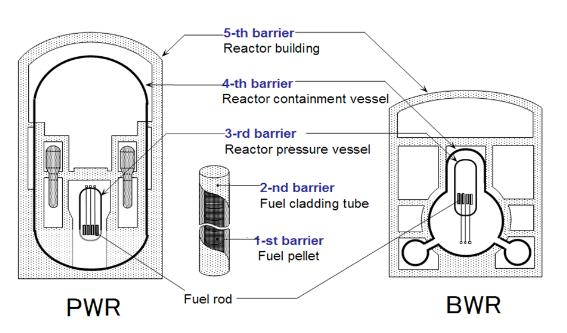

2)노심에서 발생하는 핵분열성물질의 누출을 대기로 방출되는 것을 방지하는 역할을 합니다.

3)발전소의 정상운전시 혹은 과도 상태시에 핵연료가 손상되지 않도록 냉각재를 지속적으로 공급합니다.

4)화학 및 붕산농도 제어를 위해 냉각재를 유출 및 충수시킵니다.

5)설계기준을 초과하는 사고 시에 냉각재의 충수 및 방출운전을 하여 압력을 낮추는 역할을 합니다.

화학 및 붕산농도와 같은 말들은 이해가 안되실 겁니다. 나중에 이 일을 하는 계통이 있는데 그때 설명하도록 하겠습니다. 지금은 아 5개 정도 이런 역할을 하는구나 정도만 짚고 넘어가도록 하겠습니다.

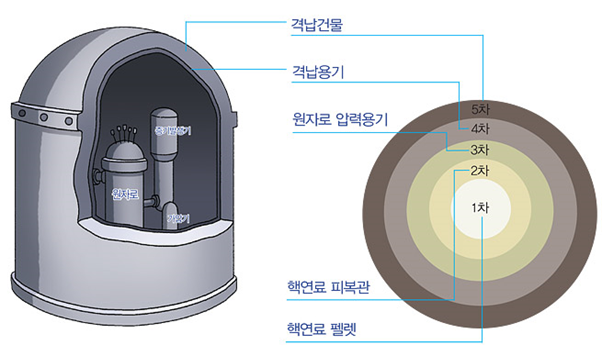

이 계통에 포함된 주요 설비들은 다음과 같습니다.

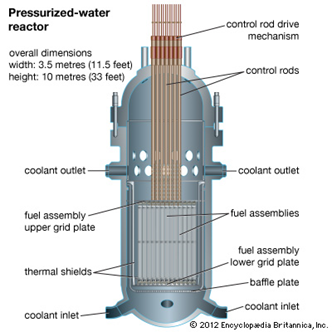

- 원자로용기

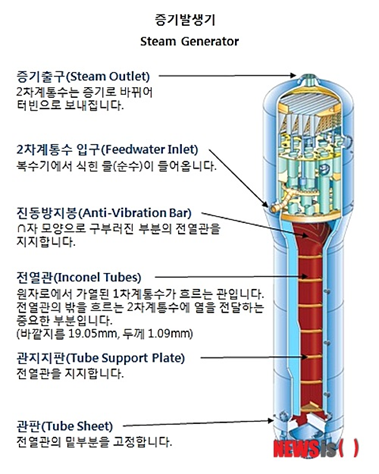

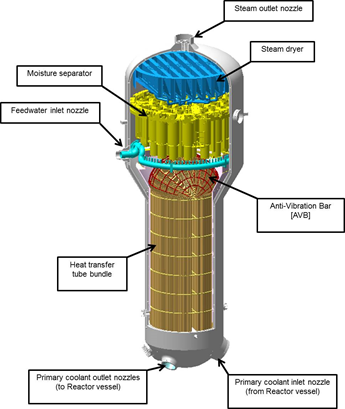

증기발생기(1차계통측)

냉각재 순환 폐쇠회로(배관)

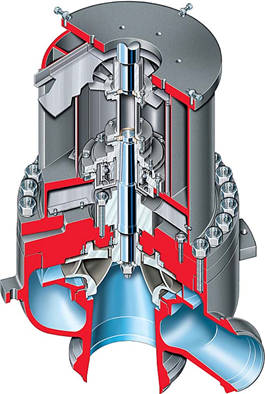

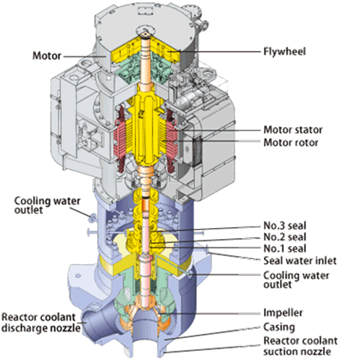

원자로냉각재펌프

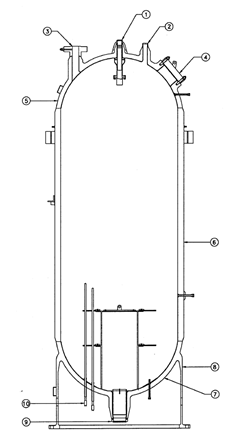

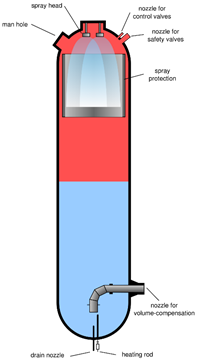

가압기

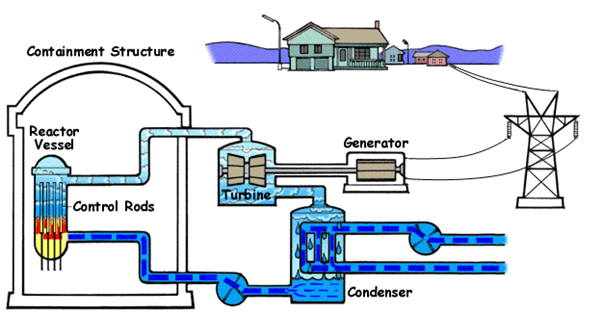

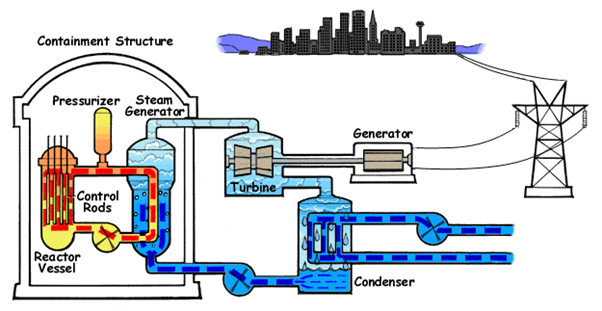

그럼 계통의 개략도를 살펴보겠습니다.

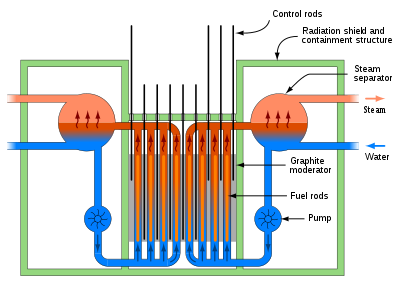

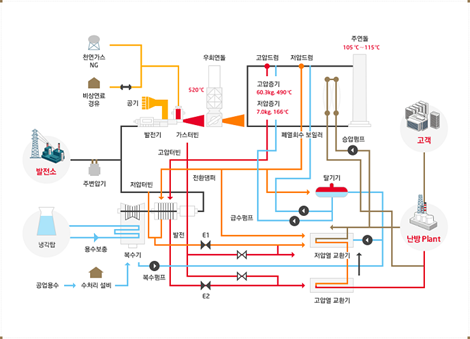

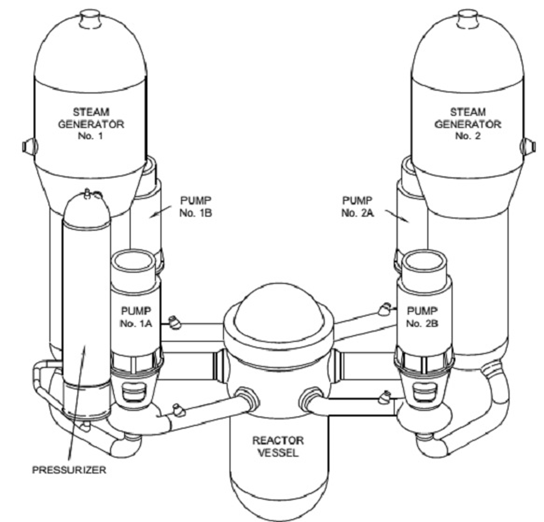

원자로용기를 기준으로 냉각수가 유입되는 배관이 4개 배출되는 배관이 2개이며 하나의 원자로 용기에 두 개의 증기발생기가 연결이 되며 통과된 냉각수는 펌프를 통해 다시 원자로에 유입됩니다. 이때 두개의 순환계통이 있는 반면 가압기는 하나만 존재합니다.

그리고 각각의 배관들에 여러 공학적안전설비들과 화학 및 체적제어계통들이 연결되어 있습니다.

이 냉각재계통의 핵심은 원자로의 열을 제거하고 2차계통으로 열을 전달하는데 있습니다. 그렇기에 각각의 설비들의 역할을 다시 적어 보겠습니다.

- 원자로용기 : 2차측으로 전달하는 열을 생산한다.

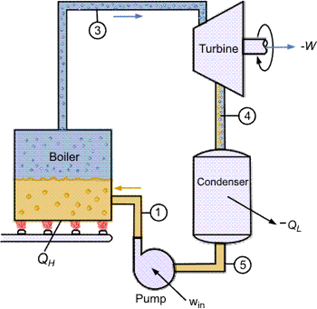

- 증기발생기(1차계통측) : 보일러와 같은 역할로 발전에 필요한 증기를 생산한다.

- 냉각재 순환 폐쇄회로(배관) : 냉각수를 이동시키고 외부로 유출을 막고 외부와 압력경계를 형성한다. 여기서 압력경계라는 것은 압력의 경계를 이룸을 말합니다. 내부의 압력은 매우 높기 때문에 배관이 이 압력차를 버티지 못한다면 터져버리게 될 것이고 끔찍한 사고가 발생합니다. 그렇기에 설계기준의 압력을 견디도록 설계가 되어 있습니다.

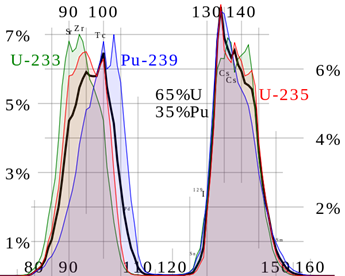

- 원자로냉각재펌프 : 증기발생기를 통과하여 열을 빼앗긴 냉각수를 다시 원자로에 공급하는 역할을 합니다. 여기서 하나 명심해야 하는 것이 증기가 아닌 물이라는 점입니다. 1차계통은 증기가 발생하지않도록 설계가 되어 있습니다.

- 가압기 : 바로 위에서 설명했듯이 증기가 발생하지 않도록 설계가 되어 있다고 했습니다. 그 기능을 수행하는 설비입니다. 압력을 설계기준에 맞추어 보다 높으면 낮게 보다 낮으면 높일 수 있도록 하는 기능을 수행합니다.

- 추가적으로 연결된 설비들… : 원자로에 연결된 설비들은 아주 많습니다.

이 많은 설비들은 모두 원자로의 안전성을 유지하기 위한 설비들입니다. 앞으로 소개하겠지만 우선 원자로가 돌아가는데 필요한 핵심설비들을 먼저 소개하고 안전을 위한 장치에 대해서 소개하겠습니다.

“해당 포스팅에 사용한 이미지는 구글 이미지임을 알립니다.”

“해당 포스팅은 스팀잇에서 작성한 글을 옮긴 포스팅입니다.”

'과학이야기 > 원자력 이야기' 카테고리의 다른 글

| 방사능 방재 대책 (0) | 2018.10.01 |

|---|---|

| 핵연료주기에 관해서 (0) | 2018.07.15 |

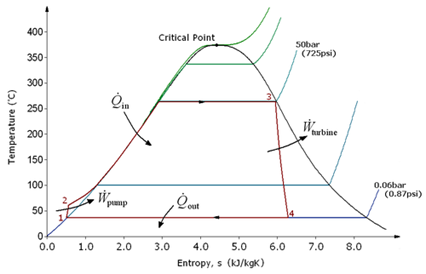

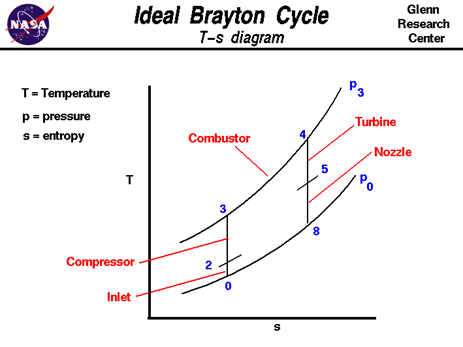

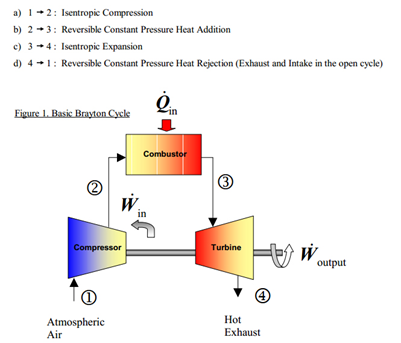

| 열기관 시스템 : 랭킨사이클 (0) | 2018.06.28 |

| 원자력발전에서 물의 역할 (0) | 2018.06.17 |

| 우라늄을 사용하는 이유 (0) | 2018.06.06 |