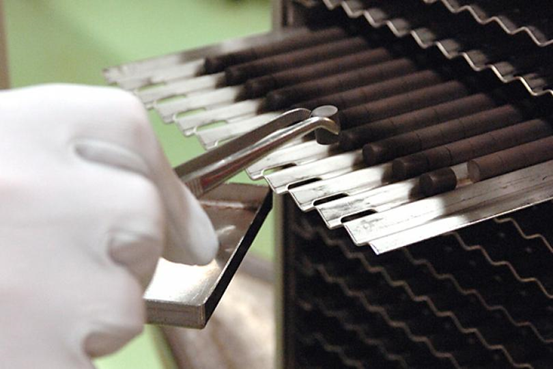

핵연료 펠렛

저번 포스팅에서 위아래가 접시 모양으로 들어간 형태의 핵연료 펠렛을 만든다고 했었습니다. 이 펠렛은 핵연료인 U-235가 약 2~3% 농축이 되어있고 U-238이 되부분을 이루고 있는 물질입니다. 그런데 이 펠렛을 제작할 때는 한 가지 특징은 평균적인 밀도가 이론밀도인 10.96g/cm3의 95%입니다. 즉, 펠렛안이 빽빽한 상태가 아닌 5% 정도의 기공이 존재한다는 겁니다. 왜 이렇게 만들까요?

이 핵연료 펠렛 자체가 어느 정도의 핵연료물질 밀봉 효과를 가지기 위해서입니다. 핵분열성 물질 중에는 기체의 상태로 존재하는 물질들도 존재하는데 이 발생하는 기체 중에 약 75% 정도는 이 펠렛 내부에 가두어지고 나머지 25% 정도는 펠렛과 연료봉 사이에 가두어지게 됩니다. 그래서 핵연료 펠렛은 원자력 발전소의 3중 방호 시스템 중 첫 번째 방호 시스템 중 하나로 분류가 됩니다.

스페이서 펠렛

뜬금없이 스페이서 펠렛은 뭘까요? 이 펠렛은 연전달율이 낮은 산화알루미늄 재질입니다. 연로봉에서 핵연료 펠렛이 직접적으로 연로봉의 위 아래에 접촉하지 못하게 막는 것이 이 펠렛의 역할입니다. 그래서 연로봉에 펠렛을 장입할 때 핵연료 펠렛을 사이에 두고 위 아래 하나씩 넣습니다.

이 녀석의 핵심은 열전달을 감소시키고 펠렛 조각 이탈 방지 등 안전을 위한 장치라고 생각하시면 되겠습니다.

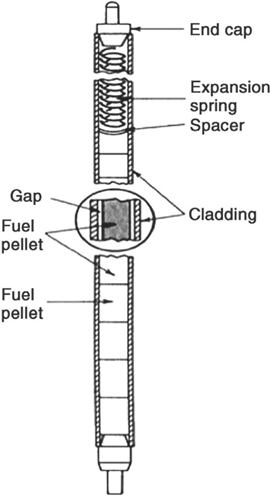

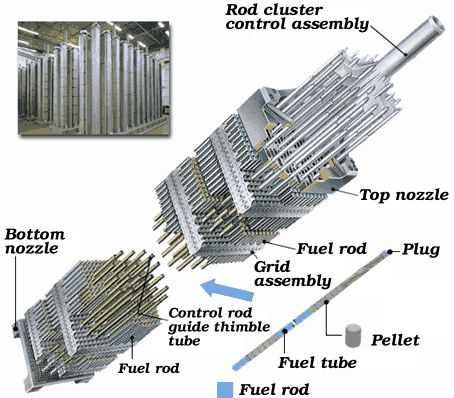

연료봉

지르칼로이-4의 재질로 된 피복재를 사용한 원통형으로 이루어지며 내부에 아래서부터 스페이서 펠렛을 넣고 핵연료 펠렛을 넣은 후 또다시 스페이서 펠렛을 넣고 그 위에 압축스프링을 넣은 구조입니다. 그리고 압축스프링 및 펠렛들끼리의 사이에 빈공간에 헬룸 기체를 사용해 380psig의 압력으로 가압하여 충전합니다.

여기서 스프링을 사용하는 이유는 충분한 여유 공간을 확보함과 동시에 상부엔드캡에 열응력을 주지 않기 위해서 입니다. 왜냐하면 연료를 넣고 밀봉을 위해서 용접을 하게 되는데 용접 부위가 열에 대해서는 다른 부위보다 취약한 점이 있기 때문에 이를 막기 위해서 이고 충분한 공간 확보는 내부에서 발생되는 기체상태의 핵분열성 물질을 가둬 놓을 공간이 필요하기 때문입니다.

그런데 그 공간을 비워놓는 것은 아니고 헬륨기체를 사용해 충전을 해놓습니다. 이유는 외부응력에 의한 변형을 예방할 수 있어 충전을 하게 됩니다.

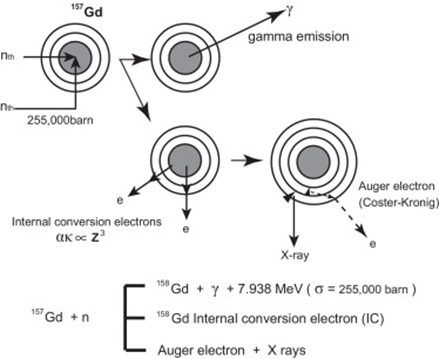

독물질봉

자 이제 핵연료봉이 아닌 다른 봉으로 왔습니다. 그 이름은… 독물질봉!

독물질이 들어간 봉이라는 느낌이 듭니다. 그런 느낌이 드시나요?

독물질이 들어간 봉이라는 것이 여기서 기준이 무엇일지 생각해야 합니다.

원자로에 넣는 물질인데 독물질봉이다… 그럼 기준을 원자로? 라고 생각해야겠죠?

그래서 답은 원자로 운전에 있어 독물질이 들어있는 봉이라는 해석이 될 겁니다.

그럼?? 왜 운전에 있어 독이 되는 물질을 사용하지….? 라는 의문이 들겁니다.

하지만 우리를 위험하게 만들려는 존재는 아니고 안전을 위한 장치입니다. 바로 제어를 목적으로 하기 때문입니다.

앞으로도 나오겠지만 중성자를 많이 흡수하는 물질들은 운전을 정지시키는 방향으로 유도하기 때문에 독물질이라는 표현을 사용합니다.

이 독물질봉은 중성자를 많이 흡수하는 물질인 가돌리늄을 사용합니다. 그래서 실제로는 4w%정도의 농축 Gd2O3와 천연우라늄(UO2)의 혼합물을 사용합니다. 이외의 스펙(길이, 밀도, 직경등)은 핵연료봉과 같거나 비슷합니다.

사실, 중성자를 제어하는 목적으로 사용하는 제어봉이 있는데 이 제어봉을 인출할 때 제어봉 인출로 비는 자리에 냉각재가 유입되면서 국부적으로 출력이 증가하는 워터홀피킹이라는 현상이 원자로내에서 발생합니다. 물이 없던 자리에 물이 채워지게 되는것이고 국부적으로 보았을때는 물이 없던 자리에 물이 채워졌으니 국부적으로 더 많은 감속이 일어날 것입니다.

이를 포함한 국부적인 출력변화는 원자로 운전의 안정성을 위협하기 때문에 이를 감소시켜야 합니다. 이러한 역할을 이 독물질봉이 해주게 됩니다.

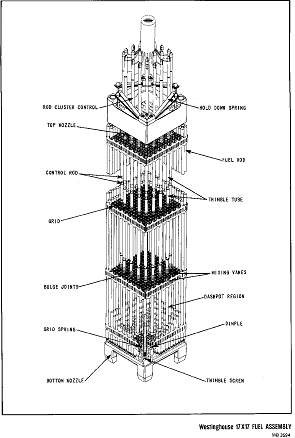

연료집합체

앞서 소개한 핵연료봉과 독물질을 적절히 배치해서 하나의 묶음으로 만드는데 이를 핵연료집합체라고 합니다. 여기에는 236개의 연료봉과 독물질봉이 16ⅹ16 배열로 배치됩니다.

그리고 집합체마다 차이가 있지만 핵연료봉수가 대부분을 차지합니다.

그런데 여기서 잠깐 16ⅹ16을 해보세요. 얼마가 나옵니까?

256이 나오죠?

그럼 20개는 어디간건가요? 곱하기를 잘못한것도 아니고…

정답은 개수는 236개가 맞습니다. 다만, 빈 공간이 존재합니다.

주사위에 각인된 숫자 5를 떠올려보세요.

이 숫자처럼 구멍이 5개가 나있습니다. 이 구멍은 나중에 소개할 안내관과 계측관이 들어오는 곳입니다.

이제 연료집합체의 구조를 살펴보죠.

위아래로 핵연료들을 지지하는 상부엔드 피팅이라는 누름판이 존재하고 하부엔드피팅이라는 아래에서 지지하는 장치가 있고 사이 사이에 연료봉에서 생기는 진동을 잡아주는 11개의 스페이서그리드와 1개의 하단의 인코넬-625 스페이서 그리드가 존재합니다.

각각에 대해서 자세히 설명하면 논지를 잃어버리실 것 같아서 생략하겠습니다.

핵심은 핵연료봉과 독물질봉 236개를 하나의 집합체로 묶었는데 이를 안정적으로 유지시키기 위해 여러 장치들이 있구나 입니다.

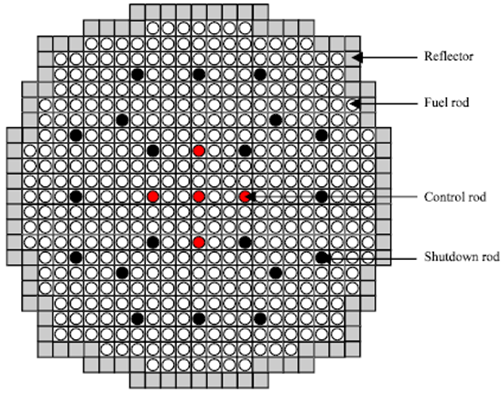

노심에서의 연료집합체

우리는 지금까지 봐오면서 하나의 핵연료집합체를 구성했습니다. 원자로에는 이 하나의 핵연료집합체가 들어가면 될까요? 아쉽지만 그건 아닙니다. 여러 개가 필요하죠.. 236개나 넣어놓고는 말이죠…ㅎㅎ

노심에서 이 연료집합체는 제어봉집합체와 함께 노심 안에서 원에 가까운 실린더형으로 배치가 됩니다. OPR-1000의 경우는 약 3m정도의 직경과 4m의 길이를 가지게 됩니다. 여기서 4m의 길이는 연료봉의 길이입니다. 즉, 연료봉 하나하나가 전부 다 4m의 길이를 가진다고 생각하시면 되겠습니다.

하나의 노심 당 핵연료집합체는 177개 정도가 들어가고 운전상황에 따라 농축도와 배치가 달라지게 됩니다. 생각해보면 하나의 핵연료집합체가 236개의 핵연료봉+독물질봉을 가지니까

하나의 노심 당 총 핵연료봉+독물질봉의 개수는 41772개가 되네요. 아 그런데 이것은 OPR-1000에만 해당되는 이야기입니다. 또 원자로마다 조금씩 다르니까 그냥 대충 이 정도 되겠구나 생각하시면 되겠습니다.

“해당 포스팅에 사용한 이미지는 구글 이미지임을 알립니다.”

“해당 포스팅은 스팀잇에서 작성한 글을 옮긴 포스팅입니다.”

'과학이야기 > 원자력 이야기' 카테고리의 다른 글

| 핵분열에 중성자가 사용되는 이유 (0) | 2018.10.31 |

|---|---|

| 고준위 방사성 폐기물과 가속기의 활용 (0) | 2018.10.26 |

| 원전 발생 방사성폐기물과 처리방식 (0) | 2018.10.04 |

| 방사성폐기물 분류와 처분방식 (0) | 2018.10.04 |

| 방사능 방재 대책 (0) | 2018.10.01 |