지난 포스팅의 MR신호를 발생시키는 과정까지의 내용을 이어 이번 포스팅에서는 대표적인 라디오파 펄스를 걸어주는 방법을 소개하고자 합니다.

하나의 펄스만 주고 끝내는 것이 아닌 펄스를 여러 번 주게 되는데 명암대비 좋은 영상을 만들기 위해서 다양한 펄스연결을 주게 됩니다.

오늘은 이 펄스연결방법을 소개합니다.

90°-90° 펄스연결

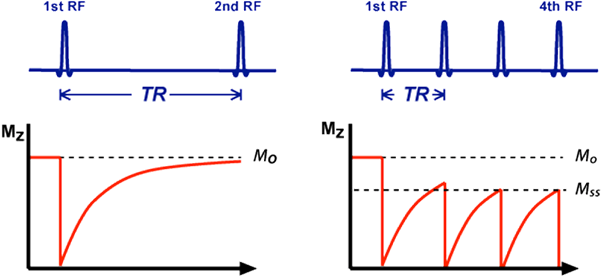

자화도가 횡축자화도가 되도록 만들어주는 펄스를 90°펄스라고 하는데 이펄스를 일정한 반복시간 TR이후 90°펄스를 다시 걸어주는 방식입니다.

이때 관측되는 신호의 세기는 이 TR시간에 비례하는데 TR을 길게 주었을때랑 짧게 주었을 때 생기는 영상이 차이가 있습니다.

두조직 A,B라는 조직이 있을 때 TR시간을 충분히 준 경우를 생각해보면 두조직간의 회복시간의 차이에 의한 신호차이가 발생하지는 않습니다. 즉, TR이 길어버리면 횡축자화도로 기울었던 자화도가 종축자화도로 돌아오는데 조직간의 차이가 존재하더라도 충분한 시간을 준다면 모두 회복한다는 이야기 입니다.

그럼 이때는 두조직간의 차이를 구분짓는 방법은 유일하게 양성자의 수 즉, 핵스핀의 수로 결정이 됩니다. 그래서 양성자의 밀도에 비례하게 되는데 이러한 영상을 얻는 방법을 양성자밀도 강조영상이라 합니다.

반면, TR을 충분히 길게 주지 않는다면 두조직중에 이완시간의 차이가 있을 때 TR이 짧아 어느 한 조직은 다 회복했는반면 한 조직은 회복중인 상황이 있을 수 있습니다.

즉, 이 차이로 인해 얻은 신호의 차이로 명암차가 발생하고 이를 구분짓는 인자가 T1이완시간이므로 T1 강조영상이라 합니다.

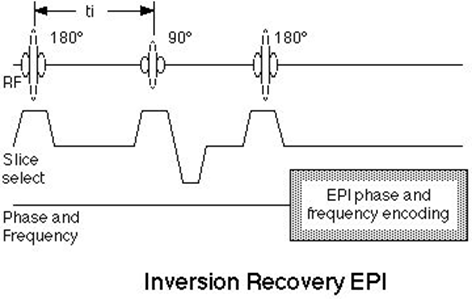

역회복 펄스연결

이름에서 느껴지듯이 앞의 90°펄스와는 달리 180°펄스를 걸어주게 됩니다. 이렇게하면 종축자화도는 정자기장의 반대방향으로 바뀌게 됩니다. 그리고 펄스가 없으면 다시 원래의 방향으로 돌아옵니다. 이때 일정시간후에 다시 90°펄스를 걸어서 MR신호를 검출합니다.

이때의 180°-90°펄스의 시간차를 TI(Time of Inversion)라하고 이 시간을 종축자화도가 모두 0이되는 시간에 맞추어 90°펄스를 걸어주게 되면 모두 횡축자화도로 전환되어 있기 때문에 나오는 MR신호가 0이 됩니다. 이러한 방식을 사용하면 특정조직에서 발생하는 신호를 없앨 수 있습니다. 대표적인 활용은 지방의 신호 억제에 광범위하게 사용한다고 합니다.

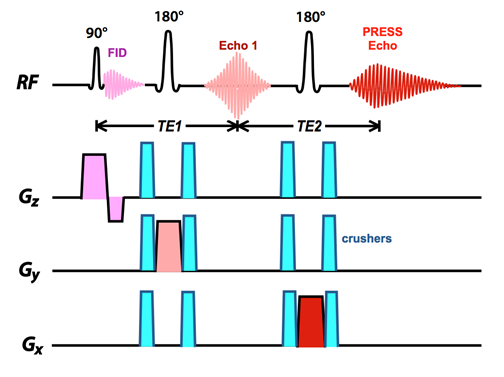

스핀에코 펄스연결

역회복 펄스와는 반대로 90°-180°펄스를 걸어주는 방법입니다.

90°펄스를 주었다가 사라지면 동위상이 깨지면서 횡축자화도가 없어지는데 이때 180°펄스를 걸어주면 종축자화도의 반대방향으로 힘을 주기 때문에 180°펄스를 걸어주고 일정시간후에 다시 횡축자화도를 형성하며 MR신호를 발생시킵니다. 이를 스핀에코 신호라고 합니다.

90°-90°펄스는 T1이완시간의 차이와 양성자밀도차이를 이용한 반면, 90°-180°펄스는 T2이완시간 차이도 고려한다는 특징이 있습니다.

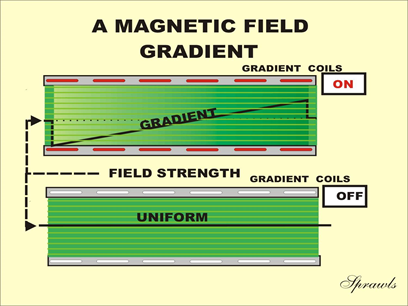

경사자기장

펄스연결을 통해 명암차이를 얻는다고 해도 이 신호의 근원지를 알지 못한다면 제대로 된 진단을 하기에는 어려움이 있을 겁니다.

경사자기장이 없다면 발생하는 MR신호는 발생대상의 각 부분에서 나오는 신호들을 모두 합한 신호가 될 겁니다.

그래서 구별을 위해 경사자기장이라는 정자기장과 자기장의 세기가 다른 자기장을 걸어주게 됩니다.

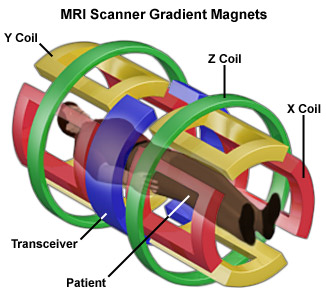

여기에는 x,y,z방향에 따라 3종류의 경사자기장이 있습니다.

각각을 진동수인식 경사자기장(Gx), 위상인식 경사자기장(Gy), 단면결정 경사자기장(Gz)라고 합니다. 첫번째로 z방향의 단면결정 경사자기장을 살펴보겠습니다.

단면결정 경사자기장

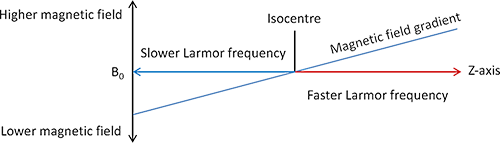

정자기장의 z축 방향으로 위치에 따라 변하는 자기장을 말합니다.

정자기장과 이 자기장을 걸어준 상태에서 라디오파를 걸어주게 되면 정자기장에 의해 동일한 핵스핀 진동수를 가졌던것과 다르게 경사자기장에 의해 z방향에 따라 걸리게 되는 자기장이 두 자기장의 합으로 인해 달라지게 됩니다.

이렇게 되면 z방향으로 변함에 따라 공명이 되는 진동수가 다르게 되고 라디오파를 걸어주었을 때 공명조건에 차이가 생기게 됩니다.

이렇게 되면 특정 라디오파에 대한 결과가 특정 단면의 값만 보여주게 됩니다.

하지만, 걸어주게 되는 라디오파가 하나의 진동수만 가지는 것이 아니라 진동수폭을 가지므로 결과도 특정 단면이 아니라 특정 영상폭을 보여주게 됩니다.

그런데 이 영상폭은 단면결정 경사자기장의 z방향에 따른 변화가 클수록 영상폭이 얇아집니다.

즉, 경사자기장의 변화량 정도로 영상의 폭 단면 두께를 조정할 수 있습니다.

이 방법을 사용해서 우리는 하나의 단면을 결정할 수 있게 되었습니다.

하지만, 아직까지는 MR신호가 어디서 나오는지 구별할 수는 없습니다.

이를 구별하기 위한 자기장이 진동수인식 경사자기장과 위상인식 경사자기장입니다.

단면결정 경사자기장에 의해 하나의 영상 단면을 얻은 상태에서 여기서 나오는 MR신호의 위치값을 알기위해 영상단면을 여러 개의 조각으로 나뉜 복셀로 존재하고 이 복셀에서 나오는 MR신호를 읽어야 합니다.

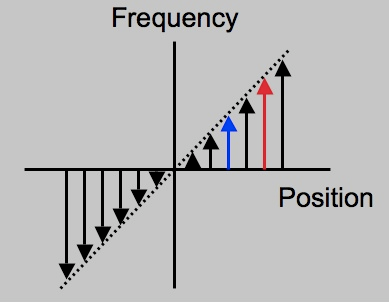

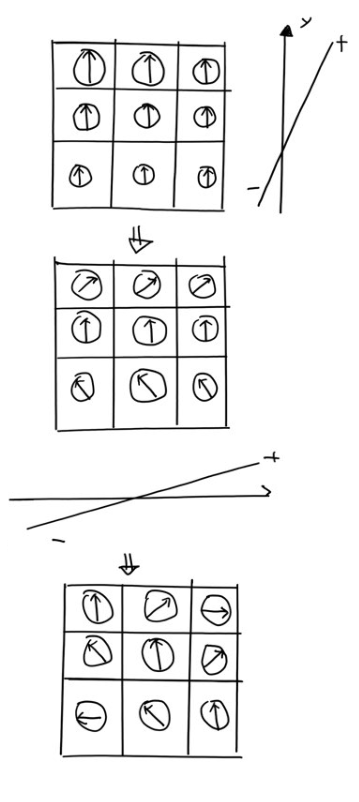

그런데 하나의 단면이 있다고 했을 때 여기서 나오는 MR신호는 구별이 안됩니다. 하나의 단면에 나온 핵스핀들은 모두 동일한 진동수로 회전하고 있기 때문입니다.

그래서 우선 위상인식 경사자기장을 걸어주어 y방향으로 자기장의 변화가 생기는데 한쪽은 정자기장이 작아지도록 한쪽은 커지도록 걸리도록 하고 중간은 그대로 걸리게 된다면 핵스핀들이 가지는 진동수들이 차이가 생깁니다.

이러한 위상차가 발생했을 때 여기서 진동수인식 경사자기장을 걸어줍니다. 이 자기장은 x방향으로 걸어주어 핵스핀의 진동수가 차이나게 만들어 줍니다. 이렇게 하면 각 복셀이 내는 신호가 주변과 달라져 신호가 구별이 됩니다.

자기장이 걸리는 순서

어떻게 라디오파를 걸어주냐에 따라 다르겠지만, 단면을 결정짓기 위해 Gz를 걸어주고 Gy, Gx를 걸어주어야 합니다.

결과

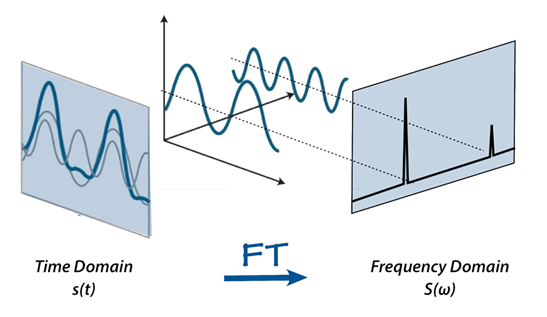

결과적으로 얻은 MR신호는 그대로 사용하지는 못합니다. 여러 진동수를 가진 신호의 합이므로 이 신호를 진동수에 대한 Fourier 변환을 사용해 각 신호들을 구별해줍니다.

NMR : 전자의 에너지 궤도 불연속성과 제만효과

공명현상을 통한 핵자기공명현상

MRI의 기본원리를 알아보자1

MRI의 기본원리를 알아보자2

MRI의 기본원리를 알아보자3

MRI의 기본원리를 알아보자4

“해당 포스팅에 사용한 이미지는 구글 이미지임을 알립니다.”

“해당 포스팅은 스팀잇에서 작성한 글을 옮긴 포스팅입니다.”

'과학이야기 > 물리 이야기' 카테고리의 다른 글

| 가속기로 만든 최초의 핵변환 (0) | 2018.10.25 |

|---|---|

| 가속기 기본원리 (0) | 2018.10.25 |

| MRI 기본원리2 (0) | 2018.10.21 |

| MRI 기본 원리 1 (0) | 2018.10.21 |

| 공명현상과 NMR (0) | 2018.10.09 |